Return to flip book view

Message IN MEMORIA DIPIETROREVERBERILICEO SCIENTIFICOSILVIO D’ARZOAnno scolastico 2024/2025

INDICE04 INTERNATI MILITARI ITALIANI08BIOGRAFIA 206I CAMPI DI LAVORO100712TESTO CREATIVO 1 11 TESTO CREATIVO 2TESTO CREATIVO 31314CERIMONIA LA POSA DELLAPIETRA IN MEMORIA DIPIETRO REVERBERIINCONTRO CON MARIOREVERBERIBIOGRAFIA 116 RINGRAZIAMENTI

INTERNATI MILITARI ITALIANI04Dopo l’Armistizio tra l’Italia e gli Anglo-americani, proclamato l’8 settembre1943, circa 800.000 soldati italiani,presenti nelle varie zone di guerra,vennero catturati e disarmati dalle truppetedesche. A questi venne data lapossibilità di ritornare liberi se si fosseroarruolati nelle forze armate tedesche,nelle SS, o nelle truppe della Repubblicadi Salò. Solo il 10% accettòl'arruolamento, mentre circa 650.000uomini rifiutarono. Questa fu la primaforma di resistenza, disarmata, contro ilregime nazifascista. Gli italiani che avevano rifiutato furonodeportati nei campi di prigionia tedeschi,noti come Stalag, sparsi tra Germania,Austria ed Europa orientale. Alcuni furonoinviati in campi di concentramento comeMittelbau-Dora e Dachau. I prigionieri italiani vennero inizialmenteconsiderati prigionieri di guerra, ma il 20settembre 1943 Hitler impose diclassificarli come Internati Militari Italiani(IMI), una categoria giuridica che liprivava delle tutele previste dalla Convenzione di Ginevra del 1929 e dallaprotezione della Croce RossaInternazionale. Questo cambiamento era motivato dallavolontà di punire il “tradimento” italiano,eludere i controlli umanitari e sfruttare imilitari come forza lavoro per l’industriabellica del Reich. I prigionieri furono cosìobbligati a lavorare in condizionidisumane, spesso in miniere, fabbriche ecampi, o destinati a costruire trincee erimuovere macerie, con turni chearrivavano a 70-100 ore settimanali.All’arrivo nei lager, i prigionieri venivanoimmatricolati con un numero identificativoinciso su una piastrina, fotografati eregistrati con dettagli personali comeimpronte digitali, professione e luogo dicattura. La vita nei campi era segnata dafame, malattie, violenze esovraffollamento. I pasti erano scarsi ecomposti principalmente da pane nero,rape e patate, mentre le condizioniigieniche favorivano epidemie come tifo etubercolosi.

05Ripetutamente venne data ai soldatiitaliani la possibilità di liberarsi, conl’arruolamento nelle truppe tedesche.Questi, però, rifiutarono, preferendoaffrontare privazioni e lavori forzati pur dinon collaborare con il regimenazifascista. Questa scelta di coscienza fu uncontributo silenzioso ma fondamentalealla lotta contro il totalitarismo.Nell’estate del 1944, a seguito di unaccordo tra Hitler e Mussolini, gli IMIvennero formalmente trasformati in“lavoratori civili”. La loro gestione venneaffidata agli enti preposti al controllo deilavoratori stranieri, diretti da aziendeprivate o dal Fronte del lavoro tedesco,ma le loro condizioni di vita non ebberoalcun cambiamento significativo.Con la caduta del Reich, tra febbraio emaggio 1945, gli IMI furono liberati daglieserciti alleati. Il loro rientro a casa, però,non fu immediato ma anzi fuestremamente complicato: gli italianisuperstiti erano troppi e lo stato nonmanifestò mai un forte interesse per illoro rimpatrio. Migliaia di uomini si trovarono costretti,quindi, ad organizzarsi autonomamente,spesso facendo ritorno su treni mercisovraccarichi. Una volta rientrati, gli ex internatitrovarono un’Italia che li accoglieva conindifferenza. Considerati un corollariodella guerra e, addirittura, una prova divigliaccheria, gli IMI caddero in un oblioche durò per decenni.Solo dalla metà degli anni Ottanta, glistorici hanno iniziato a ricostruire evalorizzare la memoria di questi soldati. Ilsacrificio degli IMI, circa 30.000 uomini,aveva infatti contribuito alla liberazione epermesso la costruzione dellademocrazia in Italia.A colmare il vuoto di memoria sono stateiniziative come l’Albo degli IMI caduti neilager nazisti e il Lessico Biografico degliIMI (LeBI), banche dati che raccolgonoinformazioni biografiche e anagrafichesugli internati. Inoltre, la petizionepresentata in Senato nel 2021 daRossano Corradini ha chiesto l’istituzionedella Giornata dell’Internato MilitareItaliano, per rendere omaggio a questiuomini e al loro sacrificio.Gabriele Fiorentino, Emilio Giacalone,Elisa Lila, Alexander Shushku, GuidoTagliaviniParticolare del certificato di morte diPietro. Dall’Archivio Bad Arolsen

Pietro Reverberi nacque il 16 maggio 1924 aBibbiano, un piccolo comune in provincia diReggio Emilia. Figlio di Francesco Reverberi, natoanch'egli a Bibbiano il 12 luglio 1900, e diMargherita Panciroli, nata il 22 settembre 1898 aBibbiano. Trascorse la sua infanzia in unambiente modesto e rurale, caratterizzato da unavita semplice. Pietro concluse la scuolaelementare, ottenendo il diploma di quinta, e sidedicò presto al lavoro. Iniziò a fare il tornitore,lavoro grazie al quale riusciva a dare un contributoal mantenimento della sua famiglia. Il 18settembre 1938 la famiglia si trasferì da Bibbianoa Montecchio Emilia, in Strada Barco 5, esuccessivamente il 18 novembre del 1938,cambiarono residenza in via Mazzini 54. La suavita prese una svolta decisiva quando vennechiamato alle armi. Ricevette una prima chiamatanel dicembre del 1942 e assegnato al 1°Reggimento Autieri, venne mandato al fronte. Daidocumenti non è specificato in quale zona, sievince solo che, non essendo ritenuto idoneo allavisita medica, viene rimandato a Reggio Emiliadopo poche settimane. Il 29 agosto del 1943 però,Pietro fu arruolato nuovamente nell’esercitoitaliano e assegnato al Genio e Chimici, nel6°Reggimento, un’unità che operava in diversezone del fronte europeo. Non sappiamo se ebbe iltempo di raggiungere il fronte di guerra, sappiamoperò che venne catturato il 9 settembre 1943,dopo l’armistizio, e scelse di non combattere afianco delle forze naziste. In conseguenza diquesta scelta, venne mandato in Germania comeInternato Militare Italiano presso il campo IV F diHartmandsdorf, nei pressi di Lipsia. Dal 4 ottobre 1943 al 22 giugno 1944, Pietro fusottoposto a lavori forzati probabilmente pressol’azienda di macchine da cucireBIOGRAFIA 106LA STORIA DI PIETROREVERBERI Machinenfabrik Christian Mansfeld; questacondizione lo indebolì progressivamente. La suasalute cominciò a peggiorare a causa di unapolmonite che, compromessa dalle condizioni divita del campo, lo portò ad un’infiammazionepolmonare e ciò ne provocò la morte il 22 giugno1944, alle ore 13:00, nel lazzaretto del campo, aLeipzig-Wahren, situato a Pittestrasse 33. Il suocorpo fu sepolto nel cimitero di Trinitatis Friedhofa Lipsia, nel loculo 10.6.C.15. La famiglia, rimasta sconvolta dalla sua morte,non riuscì mai a vederlo tornare a casa. Pietro eracelibe e, all'epoca della sua morte, la sua famigliacontava anche un secondo figlio, Mario, nato il 27febbraio 1943, che forse non conobbe mai ilfratello maggiore. Pietro Reverberi, come tanti altrigiovani soldati italiani, fu una vittima di un conflittoche non scelse. La sua morte prematura è ilricordo di una generazione che visse la guerracome una tragedia, ma dando una testimonianzadi coraggio e di resistenza. Orgejsa Ahmeti, Mattia Baricchi, Filippo Motti,Arianna Polo, Leonardo Simonetti

Pietro Reverberi nacque il 16 maggio 1924a Bibbiano in una famiglia umile. Suamadre, Margherita Panciroli, era unacasalinga e suo padre, FrancescoReverberi, era un bracciante agricolo,infatti la famiglia si spostò frequentementenella Val d’Enza, perché il padre, comebracciante, cambiava spesso datore dilavoro. Il nucleo familiare era compostooltre che dai genitori anche dalla nonna,Maria Maccari. Un anno dopo la mortedella nonna, nacque all’inizio del 1943 ilfratello minore di Pietro, Mario Reverberi.Purtroppo Pietro non vide crescere ilproprio fratello, perché nell’estate del 1943venne chiamato per la seconda e ultimavolta alle armi. Pietro aveva frequentato la scuolaottenendo il titolo di studio di quintaelementare. Poi aveva iniziato a lavorarecome tornitore. Sappiamo che non si è maisposato. Con lo scoppio della guerra vennechiamato alla ferma di anni due nel primoreggimento Autieri nel 1942. All’internodell’esercito era un soldato ed era parte delreparto Genio e Chimico. Venne catturato il9 settembre 1943, dopo l’armistizio einternato nello Stalag IV F nei pressi diLipsia. 07BIOGRAFIA 2Probabilmente lavorò nella fabbrica dimacchine Christian Mansfled a Lipsia. Il 22giugno 1944 morì a causa di una polmonite,durante il ricovero nel Lazzaretto del campo.Fabio Anghinolfi, Gabriele Guidetti, NicolòNotari, Alessandro Palù, Kaltrin QataniLA STORIA DI PIETROREVERBERIParticolare del certificato di morte diPietro. Dall’Archivio Bad Arolsen Particolare del foglio matricolare di Pietro. Fonte: albidellamemoria.it

I CAMPI DI LAVOROLO STALAG IV FUno dei metodi più efficaci che i nazisti attuarono perrealizzare l’ “Endlösung der Judenfrage”, la “soluzionefinale”, che consisteva nell'annientamento del popoloebraico d'Europa nella sfera politico-militare del TerzoReich, fu la costruzione di diversi campi di sterminio.Ma i nazisti crearono anche altri campi, tra cui quelli diconcentramento e rieducazione per i nemici politici ecampi di prigionia e di lavoro, specializzati nelladetenzione di prigionieri di guerra.Questo testo si concentra proprio su questi ultimi, inparticolare sullo Stalag IV F in cui venne tenuto comeprigioniero l’ IMI (Internato Militare Italiano), PietroReverberi.Lo Stalag IV-F era un campo di prigionia istituitodurante la seconda guerra mondiale nei pressi diHartmannsdorf (Lat N 50 53' Long E 12 48' 20"), inSassonia, a 10 km circa a nord-ovest di Chemnitz. Ospitava prevalentemente prigionieri di guerrafrancesi , britannici e sovietici , ma anche serbi,americani, cecoslovacchi, belgi, olandesi, polacchi,rumeni, italiani e altri prigionieri di guerra.. Entrò infunzione il 1 Febbraio del 1941 e fu liberato il 14Aprile nel 1945 da parte di truppe americane.L'edificio principale, adibito ad uffici, era un' ex-lavanderia e gli edifici adiacenti fungevano da vero eproprio campo di prigionia per circa 350 detenuti.Oggi l’edificio principale non esiste più, poichédemolito nel 2010, vi è però una lapidecommemorativa e un pannello informativo in unapiccola piazza all'angolo tra Untere Hauptstrasse eZiegelstrasse. 08Hemer Stalag VI A. Fonte: www.alboimicaduti.itLo Stalag IV F

Qui di seguito abbiamo inserito due immagini, laprima raffigurante l’edificio ‘principale e la secondaraffigurante la pietra commemorativa. Daidocumenti ritrovati nell’archivio Bad Arolsensembra possibile ipotizzare che Pietro Reverberi,una volta catturato, abbia lavorato in una fabbrica,la Machinenfabrik Christian Mansfeld, utilizzandoforse lo Stalag IV F solo come dormitorio. Unvecchio capannone dell'allora fabbrica di macchineda cucire si trova ancora oggi, purtroppo vuoto,nella Riesaer Strasse a Lipsia.Questa fabbrica fu costruita da Christian Mansfeld,che visse dal 1819 al 1893. Egli in una mostra aLipsia vide una macchina da cucire americana,all'epoca rivoluzionaria e considerata un miracolodella tecnologia. Ne costruì una lui stesso nel1853. Solo 8 anni dopo, nel 1861, iniziò a costruiremacchine per cucire,ma anche macchine per lalavorazione della carta e per la produzione discarpe all’interno della propria azienda "ChristianMansfeld" nel quartiere Reudnitz di Lipsia. Durantela Seconda guerra mondiale, la fabbrica utilizzò,come molte imprese tedesche, i prigionieri diguerra come forza lavoro. Tra questi vi fuprobabilmente Pietro Reverberi. Veronica Bertoldi, Stefano Bocedi, TommasoCampanini, Leonardo Carusi, Rebecca Palumbo09La fabbrica Christian MansfeldLa pietra commemorativa

TESTO CREATIVO 1Lipsia-Wahren, 20 giugno 1944A te, che hai trovato e stai leggendo le ultime parole diun uomo vittima della crudeltà umana, un consiglio:non piegare i tuoi valori per un’apparente libertà.A te, mi presento: sono Pietro Reverberi, 20 anni,nato a Bibbiano, prima lavoratore, dopo InternatoMilitare Italiano nel campo Stalag IV-F Hartmannsdorf,Germania.A te, voglio raccontare la mia storia. Sono nato il 16 maggio del 1924 nel comune diBibbiano, in provincia di Reggio Emilia. Da bambino ho frequentato la scuola elementare nelmio comune di nascita, ma all'età di 11 anni l’hoabbandonata, poiché ho dovuto iniziare a lavorare peraiutare la mia famiglia. A te, la presento: mia mamma Margherita, donnadolce e gentile, è una casalinga; mio papà Francesco,uomo semplice e severo, lavora come operaio, ma inpassato ha svolto l’attività di bracciante agricolo. Proprio per questo motivo la mia infanzia è statacostellata di incessanti trasferimenti tra Bibbiano eMontecchio Emilia. A te, lettore, chiedo: “Pensi siastato facile vivere una vita in così continuomovimento, piena di cambiamenti?”In una vita di solitudine, senza punti di riferimento, come fratelli, sorelle o moglie, l’unica costante era il miolavoro da tornitore e il mio sogno di diventare unelettromagnetista, distrutto il 29 Agosto del 1943. Quel giorno, tutto è cambiato.Il 9 settembre sono stato catturato e deportato nelloStalag IV-F Hartmannsdorf, in Germania, diventando unInternato Militare Italiano.Io non ho esitato a rifiutare di entrare nell’esercito nazi-fascista e la mia speranza era che chiunque avrebbepreso la mia stessa difficile decisione, nonostante leconseguenze. In questo luogo ho lavorato come se fossi uno schiavo,ho provato a sopravvivere, nonostante la carentenutrizione e le disumane condizioni, le quali mi hannoportato ad ammalarmi.A te, chiedo di riflettere sulle mie parole, sulla miaesperienza, sulla mia scelta, sulla cattiveria dell’uomo. A te sta parlando un uomo sul letto di morte,consapevole che i suoi giorni stanno terminando, ma inpace con la propria coscienza, per essersi ribellatoall’oppressione.A te, caro lettore, ribadisco: non piegare i tuoi valori perun’apparente libertà.Margherita Colli, Martina Gabrini, Diletta Lamanna,Wiame Morchid, Elisa Salsi, Greta Tassinari10

TESTO CREATIVO 2Dal momento della cattura…Il 9 settembre 1943 stavo camminando nella miauniforme di soldato verso il 6° Reggimento Genioe Chimici. Avevo l’impressione di essere seguito.Le mie sensazioni si rivelarono essere corrette,infatti, di lì a poco, due soldati tedeschi siavvicinarono repentinamente e mi arrestarono. Infondo sapevo già a cosa sarei andato incontro.Dopo innumerevoli giorni e trasferimenti mi ritrovaiin un campo con delle baracche. Si diceva fossimonello Stalag IVF Hartmannsdorf. Quello chericordo maggiormente è il gelo, non solo fuori, maspecialmente dentro di me. La sola consolazioneche mi rimaneva era pensare alla mia famiglia.Chissà come stavano mamma Margherita e papàFrancesco. Sicuramente mi hanno cercato.Purtroppo non ho mai potuto dare risposta aqueste mie domande. Ogni volta mi tornava inmente la casa dei miei genitori, i nostri continuitrasferimenti e gli immensi campi, in cui papà contanta fatica ha lavorato. Mio padre era unbracciante e prima un operaio. Conosceva bene illavoro e il sacrificio. Probabilmente anchepensando a lui, alla sua forza e alla suaresistenza, ho trovato la motivazione el’ispirazione per sopportare le condizioni disumanea cui, io e gli altri internati, eravamo sottoposti. Lasensazione più insopportabile era sicuramente lafame. Ormai erano parecchi giorni che mangiavo astento. L’unico cibo disponibile era pane e zuppa,che ancor oggi non so dire cosa contenesse. Iltempo passava ed ero sempre più stremato.Ricordo ancora il momento, in cui iniziai a provareun forte bruciore proveniente dal petto. Intuì che lemie forze e la mia salute mi stavano ormaiabbandonando. Questo mio presentimentopurtroppo era la realtà. Infatti mi trasferironopresso l’ospedale di Lipsia-Wahren: non riescoancora a spiegarmi perché, nonostante così tantacrudeltà, avessimo diritto a delle cure. L’ospedale è l’ultimo posto in cui sono stato. Imedici mi avevano diagnosticato un’infezionepolmonare, che non mi ha lasciato scampo. Perpoter difendere i miei ideali ho vissutoinnumerevoli difficoltà, subito pene atroci, chenessun umano dovrebbe mai provare. Il miorisarcimento, per il dolore sofferto, è di essereriuscito a tornare in Italia, dopo lungo tempo,attraverso la memoria di chi è venuto dopo di me.11GINYARD MAGAZINEGiulia Barchi, Sofia Busani, Chiara Boniburini,Alice Casamatti, Ilenia Reggiani

Sussurri interiori: emozioni in tempo di Guerra“L’inchiostro non procedeva sui bordi ultimi dell'impaginazione. Tutto era intonso, come se Dio stessosi fosse dimenticato di questo Libraccio, ove l' umanitàmai mise piede in una zona tanto struggente”. Pietro Reverberi, personaggio poco noto, è nato il16/05/1924 nel paese di Bibbiano in provincia diReggio Emilia, si trasferisce nell’ultima residenza il 18novembre 1938 in via Mazzini 54 a Montecchio Emilia. Gli anni trascorrono, Pietro assiste all'evoluzione delsistema politico italiano e all’ingresso in guerra.Possiede come titolo di studio solo la quintaelementare e la sua vita quotidiana da tornitorediventa presto un circolo vizioso che non gli procurauna sufficiente soddisfazione. Egli non è un ragazzoche ama essere al centro dell' attenzione eapparentemente sembra avere un’indole tranquilla,forse un po' introversa.Chiunque abbia avuto la possibilità di conoscerlo piùda vicino, è cosciente del fatto che, dietro alla suamaschera mansueta, si cela un mondo interioreestremamente complesso e turbato.Egli si ritiene come uno spettatore inerme e distante,qualcuno che guarda la vita scorrere senza mairiuscire a diventare pienamente parte di essa.Pietro Reverberi trascorre la propria gioventùall'interno di un'Italia in guerra e si trova la mattina conuna continua sensazione di vuoto, come se glimancasse continuamente qualcosa.Spera tuttavia, in qualche angolo all’interno del suocuore, che la bellezza sia ancora possibile e che inqualche modo la sua esistenza possa lasciare unsegno, anche piccolo, nel grande disegnodell'universo. Il contesto storico influenza la sua sferaemotiva, caratterizzata da un intreccio di emozioniquali ansia, paura, solitudine, riflessione sul propriodestino e sulla propria mortalità.12La consapevolezza di non essere in grado diproteggere se stesso e i propri cari, suscita in luisentimenti di frustrazione. Chiamato in guerra, Pietro viene travolto da unaforte nostalgia per un tempo di pace e tranquillità,mista alla disperazione per l’impossibilità di tornarealla normalità.Nonostante tutto l’amore e la saggezza accumulata,non può sfuggire al destino della sua infermità. Siammala infatti di un'infiammazione polmonare, ognirespiro affannoso diventa una metafora della lottaper la sopravvivenza, sia fisica che morale. Il 22 giugno 1944 il corpo di Pietro cede, stanco dicombattere contro una malattia tanto crudelequanto il conflitto mondiale. Lascia la vita con unsospiro lieve, mentre il mondo intorno a lui sembragridare sotto il rumore delle atrocità della Guerra.Letizia Buratti, Caterina Cantarelli, Giada di Punzio,Irene Orlandini, Sara Renzi, Elena WangTESTO CREATIVO 3

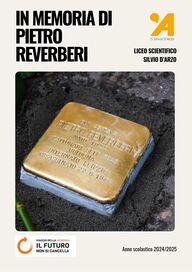

20 GENNAIO 2025 MONTECCHIO EMILIA, VIA MAZZINI, 54CERIMONIA DELLA POSA DELLAPIETRA IN MEMORIA DI PIETROREVERBERI13

13 GENNAIO 2025L’INCONTRO CON MARIOREVERBERIGiovedì 13 febbraio abbiamo finalmente incontratoMario, il fratello di Pietro Reverberi. Di Mario avevamo trovato la data di nascita, 27febbraio 1943, nei documenti del Comune diMontecchio, ma non sapevamo molto altro. Lenostre ricerche si erano interrotte con l’ultimospostamento della famiglia nel Comune di S. Polod’Enza nel 1950.Fino alla posa della pietra, abbiamo sperato dipoterlo rintracciare. Abbiamo chiesto ai nostriconoscenti, ai nostri parenti, ai nostri nonni, masenza alcun risultato. Per questo motivo avevamoanche ipotizzato che la famiglia non fosse piùritornata a Montecchio.Qualche giorno dopo la cerimonia invece la nostraricerca ha ricominciato a camminare. MarioReverberi risiede ancora a Montecchio e per questomotivo la notizia della posa della Pietra d’inciampoper il fratello Pietro non ha tardato a raggiungerlo.Tramite una serie di contatti, alla fine neanchetroppo distanti, siamo riusciti ad organizzare unincontro e così lui e la moglie Nella sono venuti ascuola per condividere con noi la memoria di Pietro.Durante l’incontro gli abbiamo raccontato dellanostra ricerca, di come avevamo trovato leinformazioni su Pietro, sulla sua famiglia, sulla suadeportazione e sulla sua morte.Come sempre accade in questi casi, la memoria e lastoria si intrecciano e si completano. Così Mario èvenuto a conoscenza del luogo in cui Pietro hapassato gli ultimi momenti della sua vita. Marioaveva 6 mesi quando Pietro è stato richiamato inguerra ma, come lui stesso ci riferisce, ha fatto intempo ad assistere al suo battesimo e a fargli dapadrino. I pochi ricordi del fratello sono legati alla presenzadella mamma, che però è morta quando Marioaveva 17 anni e, insieme a lei, nel giro di pocotempo, si sono perse anche le foto e i pochidocumenti che riguardavano Pietro.14

Siamo però riusciti a risolvere un dubbio che era rimasto, altermine della nostra ricerca, e che riguardava il luogo disepoltura, poiché sapevamo che Pietro era stato sepolto nelCimitero Militare di Lipsia, ma da alcuni documenti risultavache la sua salma era stata riportata in Italia. Quest’ultimanotizia ci è stata confermata grazie ad uno scambio diinformazioni tra Istoreco e il Memoriale per il Lavoro forzato diLipsia. Pietro, insieme ad altri militari italiani, era stato sepoltonel Cimitero Militare di Lipsia , presso il quale era stato ancheeretto un monumento. Questo monumento è stato peròdemolito da quando negli anni ‘70 le salme sono state riportatein Italia. Mario ci ha infatti raccontato che anche la salma di Pietro èritornata in Italia. Nel 1970 si è infatti svolta la cerimoniafunebre ufficiale, con il Sindaco e l’Esercito. Pietro è quindi sepolto nel cimitero di Montecchio Emilia,insieme alla madre Margherita e al padre Francesco.15Il Monumento ai Militari italiani presso il Cimitero Trinitatis di LipsiaFonte: Memoriale per il lavoro forzato. Lipsia

RINGRAZIAMENTIAnche questa volta siamo riusciti a portare a termine la nostra ricerca e la Pietrad’inciampo per Pietro Reverberi rimarrà sempre in via Mazzini 54.Ringraziamo:per la collaborazione, il supporto e l’organizzazione Istoreco e il Viaggio dellaMemoria 2025, in particolare Matthias Durchfeld, Direttore di Istoreco e RobertoBortoluzzi, Responsabile della didattica;per la disponibilità e il tempo che ci ha dedicato, nella ricerca d’archivio, il sig.Massimo Catelli, Responsabile della Biblioteca del Comune di MontecchioEmilia;per la presenza e la disponibilità Elena Terenziani, Assessore alla Scuola, eSara Sartori, Assessore alla Cultura del Comume di Montecchio Emilia;per l’interesse sempre dimostrato e l’aiuto nella ricerca, il sig. Franco Boni;per aver sostenuto l’iniziativa, la nostra Dirigente, prof.ssa Elena Viale.GLI STUDENTI DELLECLASSI 3^A, 3^B, 4^B, 5^ADEL LICEO “SILVIO D’ARZO”16